- Diputación

-

Provincia

Cerrar

Provincia

- Alcalá de los Gazules

- Alcalá del Valle

- Algar

- Algeciras

- Algodonales

- Arcos de la Frontera

- Barbate

- Benalup-Casas Viejas

- Benaocaz

- Bornos

- Cádiz

- Castellar de la Frontera

- Conil de la Frontera

- Chiclana de la Frontera

- Chipiona

- El Bosque

- El Gastor

- El Puerto de Santa María

- Espera

- Grazalema

- Jerez de la Frontera

- Jimena de la Frontera

- La Línea de la Concepción

- Los Barrios

- Medina-Sidonia

- Olvera

- Paterna de Rivera

- Prado del Rey

- Puerto Real

- Puerto Serrano

- Rota

- San Fernando

- San José del Valle

- San Martín del Tesorillo

- San Roque

- Sanlúcar de Barrameda

- Setenil de las Bodegas

- Tarifa

- Torre Alháquime

- Trebujena

- Ubrique

- Vejer de la Frontera

- Villaluenga del Rosario

- Villamartín

- Zahara de la Sierra

-

Servicios

Cerrar

Servicios

- Presidencia Desplegar submenu

- Economía, Hacienda y Gestión Administrativa Desplegar submenu

- Función Pública y RR.HH Desplegar submenu

- Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico Desplegar submenu

- Cooperación Desplegar submenu

- Desarrollo local, Asistencia a Municipios y Recaudación y Gestión Tributaria Desplegar submenu

- Transición ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía Desplegar submenu

- Servicios Sociales, Familias e Igualdad Desplegar submenu

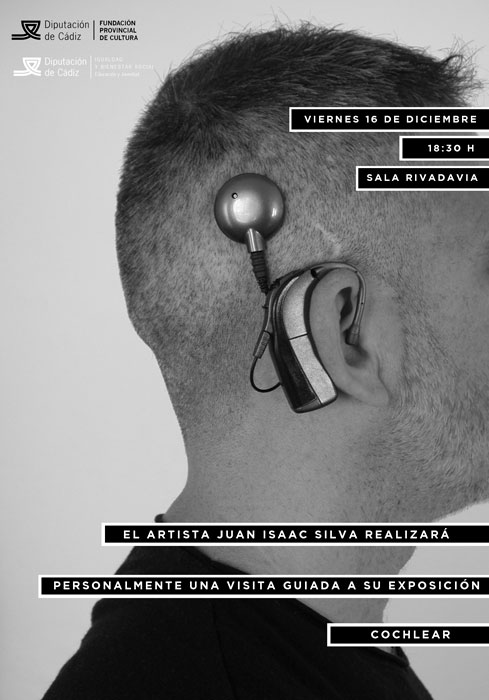

COCHLEAR. Juan Isaac Silva

Sala Rivadavia (Cádiz). Del 25 de noviembre al 22 de diciembre.

Del 16 de marzo al 7 de abril, la exposición Cochlear, de Juan Isaac Silva, estará en la Galería Manolo Alés, en La Línea de la Concepción.

El viernes 16 de diciembre, a las 18:30 horas, el artista, Juan Isaac Silva, llevará a cabo una visita guiada a su exposicion "Cochlear", en la Sala Rivadavia.

ESPACIO, SONIDO y EXPERIENCIA

COCHLEAR de Juan Isaac Silva en la Sala Rivadavia (Cádiz)

Regina Pérez Castillo

Las grandes obras de arte contienen toda la fuerza de la experiencia vital del artista. Pensemos en la enorme escultura arácnida de Louise Bourgeois, Maman, un homenaje a su madre que era tejedora, y un símbolo de la duplicidad del carácter materno: la madre es protectora y depredadora al mismo tiempo. Si no indagamos en la vida de Bourgeois y descubrimos que su padre era un hombre de carácter tirano y mujeriego, y su madre una mujer inteligente y paciente, no entenderemos nada de su poética. Y es que detrás de cada una de sus obras, se encuentra el trauma y el amor.

Tampoco podría explicar en qué consiste Cochlear sin contar la historia de Juan Isaac Silva. Sumergirnos en las memorias del artista puede resultar un movimiento algo violento, una búsqueda que a veces es motivada por la curiosidad, e incluso, lo mórbido. Éste es un reto al que el autor debe enfrentarse, abrirse al espectador y permitirle la entrada a un espacio personal y oculto. La necesidad de comunicación y cura queda entonces por encima de todo, y la obra de arte se convierte en la forma de contarse a uno mismo su propia historia, un proceso de autoconocimiento. La conmoción e identificación del espectador es un efecto secundario. Como decía, no podría explicar en qué consiste Cochlear sin contar la historia de Juan Isaac Silva.

La vida de Juan Isaac (Cádiz, 1979) está determinada por dos circunstancias: la pérdida del oído a los 3 años y la recuperación del mismo a los 30. La primera podríamos considerarla un accidente, o como diría el escritor argentino Martín Caparrós “un exabrupto de segundos que modifica horas, meses, años, todo”. Tras un problema de asma en su niñez, los médicos recomendaron a su madre suministrarle un tipo de medicamentos ototóxicos que le provocaron una sordera progresiva. Finalmente perdió toda la audición. Su infancia y juventud estuvo marcada, como cabe esperar, por su identidad sorda. El desarrollo en el colegio y el instituto no fue fácil, pues paralelamente a las clases habituales, Juan Isaac asistía a sesiones de oralismo impartidas por un logopeda para aprender a leer los labios y a hablar. Era un niño sordo y oralista (desconoce la lengua de signos) que debía integrarse en un ámbito común: comunicarse con sus compañeros, leer los labios a los profesores para seguir las clases y un sinfín de otras tareas rutinarias a las que se adaptaba mejor o peor. Se decantó por la carrera de Bellas Artes debido a su necesidad de comunicación, y por supuesto, porque las clases prácticas de pintura y dibujo suponían una escapatoria a la tediosa teoría que le obligaba a estar muy atento a la pronunciación de sus profesores. El arte se convirtió en su nueva herramienta de comunicación, un medio que no requería ni leer los labios ni pronunciar sonidos, y lo mejor de todo, que acariciaba directamente el alma del espectador. Superó esta prueba con creces y pronto empezaría a definirse como “pintor, pintor”. Todavía hoy se define como tal a pesar de que en su producción predomina la instalación y la fotografía, y es que la herramienta de la pintura fue tan poderosa durante un tiempo para él, que Juan Isaac no se atreve a darle la espalda.

La segunda parte de esta historia está determinada por un feliz (y costoso) encuentro: la recuperación de la audición. A los 30 años, Juan Isaac recuperó parte de su audición tras ser operado y habérsele insertado un implante coclear. Este hecho cambiaría por completo su vida personal y artística, pues a partir de entonces infinitos y nuevos estímulos comenzarían a sacudir su oído y su sensibilidad: las sirenas del puerto de Cádiz, las olas del mar... Sonidos que su cerebro había memorizado antes de los 3 años y que parecían haberle estado esperando durante 27 años: todo era nuevo y a la par familiar. El reencuentro con esos sonidos fue tan emotivo que su obra ya no podía ser solo pintura, debía ir más allá. Como si se tratase de una obligación moral, Juan Isaac comenzó a buscar los medios adecuados para trasladar al otro su historia, ese reencuentro, la emoción de volver a escuchar. ¿Donde debía empezar su búsqueda? En la casa en la que pasó sus primeros años de vida y en la que, quizá, su memoria habría podido registrar esos primeros recuerdos auditivos. Juan Isaac se hizo con una grabadora, fiel compañera hasta hoy, y comenzó a grabar desde la azotea de su antiguo hogar. Sus dudas se disiparon y la emoción lo inundó. Recordaba gran parte de lo que escuchaba, lo cual ratificaba la teoría de su médico, quien ya le había indicado que tenía una memoria auditiva de 3 años.

Reencuentro en las azoteas (2011) es la primera obra como oyente de Juan Isaac, es el punto neurálgico de todo lo que vendrá posteriormente, la base de Cochlear. El artista simplemente quiso compartir con el resto del mundo ese reencuentro con los sonidos de su infancia, la turbación y exaltación que experimentó. Una pieza sonora tan sencilla como poética, pues estos son, ni más ni menos, los sonidos que Juan Isaac grabó desde dicha azotea. La fuerza de esta primera obra reside en esa necesidad de hacernos partícipes de su nuevo oído, y es que la interacción con el espectador es permanente a lo largo de toda su producción. Unos auriculares y una fotografía en la que aparece un micrófono y unas coordenadas geográficas (la situación de la azotea) son los únicos elementos que componen esta instalación sonora. No necesitamos más para aproximarnos a tan magnífico reencuentro. Con esta obra nace también un proyecto de vida, Cuaderno Sonoro, una base sonora que hoy día acumula más de 800 horas y que seguirá engrosándose con el tiempo. Cochlear es la selección de las piezas más relevantes que configuran hasta el momento el Cuaderno Sonoro de Juan Isaac.

Ignacio Tovar y Sema D'Acosta fueron quienes, por casualidad, descubrieron esta pieza. En la primavera de 2012, Tovar y D'Acosta estaban visitando numerosos estudios de artistas en Sevilla con motivo de la exposición “Que vienen los bárbaros”, un proyecto curatorial que pretendía sacar a la luz el trabajo de jóvenes creadores con talento. Por aquella época, Juan Isaac compartía estudio con José Carlos Naranjo, Alejandro Botubol, Isamel Lagares y Carlos Criado, un espacio creativo llamado La Bañera que estaba situado en la calle Imaginero Castillo Lastrucci. Los comisarios conocieron allí a Juan Isaac, al cual no esperaban ya que hacia pocos meses que se había incorporado al estudio, y descubrieron su Reencuentro en las azoteas. La pieza sonora los maravilló de tal manera que decidieron incluirlo directamente en su lista de “bárbaros”. Juan Isaac mostró su trabajo sonoro por primera vez en esta exposición celebrada entre septiembre y octubre de 2012 en el CAS (Centro de las Artes de Sevilla).

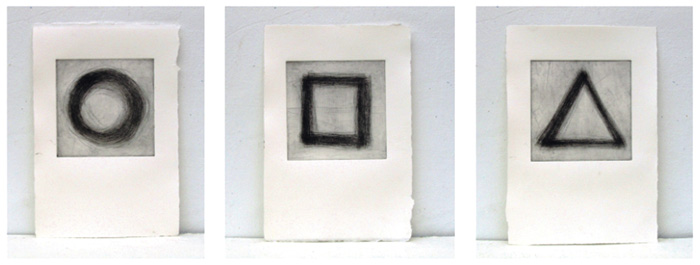

Este fue el primer paso de un gran movimiento llamado Cochlear. En este nuevo proyecto, Juan Isaac ha querido compartir con nosotros, no solo aquellos recuerdos sonoros de su infancia, sino todo su proceso de relación con el sonido y su aprendizaje tras recibir el implante. De dicha necesidad parten piezas sonoras como Espacio Interior (Palmas) (2012) y Espacio Interior (Pasos) (2012), dos “trazos sonoros” en los que interviene el propio cuerpo humano y el espacio. Sonidos que para el oyente resultan tan cotidianos como una palmada o una pisada, se convierten en objetos de reflexión a través de la escucha atenta. Hay mucha poesía en ellos. En la misma línea encontramos Círculo, Cuadrado y Triángulo: el gesto registrado (2015), que se detiene en el sonido generado al dibujar con un buril las tres formas geométricas sobre una plancha de cobre. Resulta sorprendente descubrir como solo a través del sonido somos capaces de reconocer la forma, como si mentalmente pudiéramos dibujarla, una experiencia puramente sinestésica. Posteriormente, las planchas de cobre se convierten en planchas de grabado que estampan “la experiencia” en papel de algodón. Juan Isaac nos habla de la potencia comunicativa que tiene un simple trazo (visual y sonoramente), pero también se trata de una referencia autobiográfica: el pintor sordo solo disfruta del ámbito visual, mientras que el pintor oyente también disfruta de ese ruido tan peculiar que hace el lápiz sobre el papel cuando se lanza una línea, o la pasta de color puesta en el lienzo por el pincel...Espacio, Sonido y Experiencia son los tres pilares que sustentan el trabajo de Juan Isaac, tres elementos que también están muy presentes en Paisaje exterior- Paisaje interior (2012), una vídeo proyección que nos hace reflexionar sobre nuestra percepción auditiva del paisaje y los sonidos ambientales que lo configuran. El artista sitúa su grabadora sobre la arena de la playa de Cádiz y graba todos los sonidos de ese “paisaje exterior” (las olas, personas corriendo por la arena...). Posteriormente, introduce la misma en una caja de madera y la entierra. La arena y la caja envuelven la grabadora de tal forma que el rumor de las olas se convierte en un sonido lejano e interior. De esta manera, el artista nos concede el placer de escuchar el paisaje desde un lugar imposible físicamente para el ser humano, desde el interior de la tierra. Los significados que destapa esta obra son infinitos: identidad oyente vs. identidad sorda, mundo exterior vs. mundo interior, etc. Juan Isaac graba tal y como pintaban los impresionistas, a plein air, enfrentándose a todos los estímulos de un espacio abierto, para después sorprendernos con una versión sumamente íntima, metáfora de su propio sentir, lo que efectivamente es un “paisaje interior”. ¿No es éste el mismo proceso que siguió Monet al pintar la Catedral de Rouen?

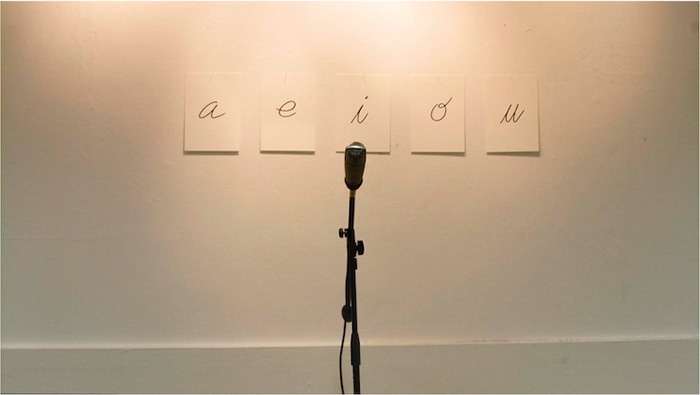

De la apreciación poética del sonido a la experiencia del aprendizaje (la cual no fue nada fácil). Vocales (2013) es una audio instalación inspirada en los procedimientos prácticos que el propio artista desarrolló para aprender a hablar durante su infancia. En esta pieza, Juan Isaac revive aquellas largas sesiones en compañía del logopeda en las que repetía una y otra vez la misma vocal. En este caso, el artista ha tomado prestada la voz de distintas personas que repiten en bucle las 5 vocales de manera diferente, cada una con un tono y un timbre distinto. La audio instalación es completada por 5 vocales en oro de 24 quilates que materializan el sonido. La vasta variedad de modulaciones, entonaciones, acentos, etc. que se desprenden de cada unidad vocal, nos da una pista de la infinitud del sonido y de la dificultad que puede entrañar para una persona sorda aprender a hablar, a trabajar con lo indefinido e ilimitado. Pero, Juan Isaac no solo tuvo que aprender a hablar, sino también a escuchar. Tras recibir el implante coclear, el artista comprendió la diferencia entre oír y escuchar. El vocablo escuchar significa “poner atención o aplicar el oído para oír (algo o a alguien)”. Por tanto, la acción de escuchar es voluntaria e implica intención por parte del sujeto, a diferencia de oír, que significa, sin más, “percibir por el oído (un sonido) o lo que (alguien) dice”. Esa atención a lo que se oye fue la nueva realidad con la que el artista tuvo que lidiar para poder comunicarse de manera efectiva con los demás. En Oigo pero no logro escuchar (Presente Indicativo_Verbo Oír) (2016) indaga en esta diferencia. Partiendo del Presente del Indicativo del verbo Oír, el artista elabora una partitura musical compuesta no por notas, sino por letras inconexas y desordenadas que forman parte de dicha conjugación, generando una “nebulosa musical” incoherente que es interpretada por una cantante lírica. Solo de este modo, cuando escuchamos vocablos y sonidos consonantes sin sentido, podemos entender qué se siente al oír y no escuchar.

Más allá de la instalación y el vídeo, dos medios en los que el artista se siente realmente cómodo, Juan Isaac utiliza la fotografía para hablar de sí mismo mediante el género del autorretrato. Aquí encontramos dos obras fundamentales:Artefactos Auditivos (2016) y Autorretrato Interno (2016). La primera es una serie compuesta por 6 fotografías de las 6 piezas externas que conforman su implante coclear. Al desmontar el aparato y descontextualizar cada pieza, consigue otorgarles un carácter digno, escultórico. La segunda obra es una radiografía del cráneo del artista en la que podemos observar los componentes internos de su implante. Ambas obras recalcan la identidad cyborg, recientemente descubierta por él y dentro de la cual se siente plenamente identificado, esto es, seres orgánicos (humanos en este caso) que tienen incorporados dispositivos cibernéticos que mejoran las capacidades de su parte orgánica. Son múltiples identidades o etiquetas, por tanto, las que el artista ha tenido que asumir a lo largo de su vida: sordo en su niñez, oyente en su juventud y cyborg en su madurez.

Cierra la exposición una pieza escultórica, Martillo, Yunque y Estribo (2016), configurada por tres componentes: un martillo reposa sobre una vitrina de cristal, la cual contiene un yunque de herrero, debajo de ésta encontramos un estribo equino. El artista genera una metáfora visual que hace alusión a la cadena de huesecillos del oído, encargados de transmitir el movimiento del tímpano al oído interno, y por lo tanto, pequeñas piezas esenciales en el proceso auditivo. Juan Isaac nunca se aleja de las referencias autobiográficas.

Cochlear no termina aquí, pues la interacción con el público resulta fundamental para el artista. Éste ha planteado, de manera paralela a la exposición y en la propia Sala Rivadavia, Préstame tu oído (2016), un proyecto basado en el diálogo y el intercambio sensorial auditivo con diversas personas, cuyo objetivo principal es construir entre todas un relato compartido. Este happening pone de manifiesto nuevamente su necesidad de conocer más sobre el sonido lanzando algunas preguntas como ¿qué es lo que escuchan los demás?, ¿cómo lo escuchan?, ¿cómo lo interpretan?, etc. Pero sobre todo se trata de compartir una experiencia que no deja de ser nueva para él.

Cuando Juan Isaac compartió conmigo su historia para que yo pudiera editar este catálogo, le pregunté porqué había decidido utilizar el término Cochlear (en inglés) y no Coclear (en español) para el título. Cochlear Implant (implante coclear) es una voz inglesa que el español tradujo para su uso, de hecho, la palabra “Cochlear” contiene al final “ear” (oído u oreja). Si toda la exposición iba a funcionar como una caja de resonancia, tal y como ocurre con un implante coclear, había que respetar el origen del término. Cochlear es, además, un adjetivo que acompaña al sustantivo “implant”, que lo describe formalmente. Una de esas palabras tan gráficas que al ser pronunciada o leída activa en nuestra mente decenas de imágenes: la espiral logarítmica, una concha de caracol o de mar, el tornillo de Arquímedes...

Compartir en Delicious

Compartir en Facebook

Compartir en LinkedIn

Compartir en Twitter